10年少63萬學生!台灣教育體系正在縮水

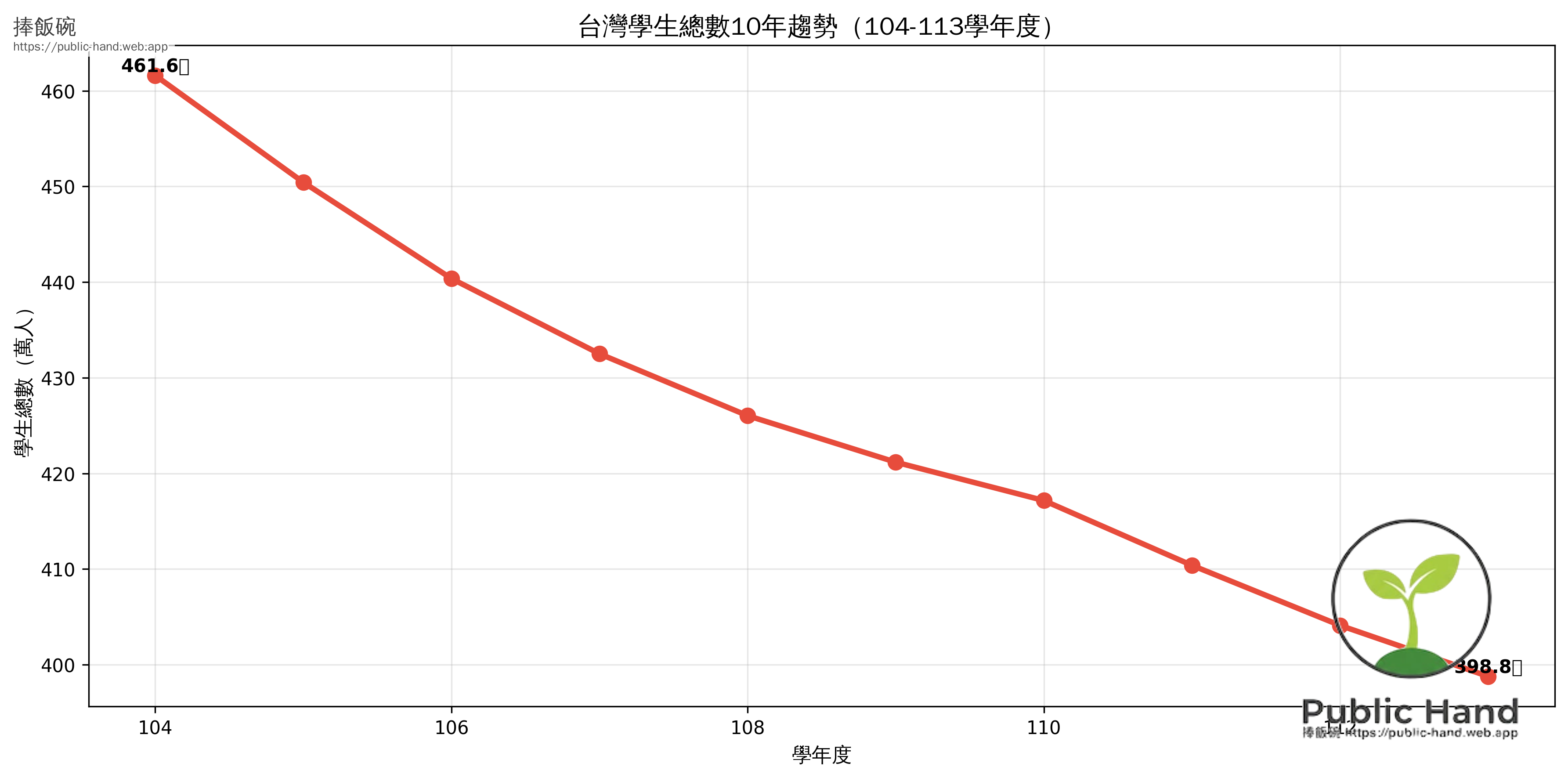

數據震撼:104學年度461.6萬學生 → 113學年度398.8萬學生

10年減少:628,319人(-13.6%)

平均每年:少6.3萬學生,相當於每天減少173名學生

驚人數據:台灣教育體系正在快速縮水

如果你是教育工作者、家長,或關心台灣未來的人,這個數字會讓你震驚:過去10年,台灣少了63萬名學生。這不是危言聳聽,而是教育部官方統計的冰冷事實。從104學年度(2015年)到113學年度(2024年),台灣各級學校學生總數從461.6萬人,驟降至398.8萬人。

這個數字有多驚人?

這個數字的驚人程度,可以從多個角度來理解:它相當於嘉義縣總人口(約50萬人)完全消失;等同於1.5個台南市學生數全部蒸發;每年減少6.3萬學生,相當於每天少173人;每小時有7名學生從統計中消失。這些數據都指向台灣教育體系正在經歷一場史無前例的快速縮水。

從461萬到399萬:台灣學生人口10年驚人崩跌

從461萬到399萬:台灣學生人口10年驚人崩跌

三個關鍵趨勢

趨勢1:總量崩跌,速度加快

| 學年度 | 學生總數 | 較前一年變化 | 累計變化 | |--------|----------|--------------|----------| | 104 | 461.6萬 | - | - | | 107 | 432.5萬 | -2.9萬 | -29.1萬 | | 110 | 417.2萬 | -4.0萬 | -44.4萬 | | 113 | 398.8萬 | -4.1萬 | -62.8萬 |

關鍵洞察:

- 前5年平均每年減少5.8萬人

- 後5年平均每年減少6.7萬人

- 下降速度正在加快,顯示少子化衝擊逐年擴大

趨勢2:學生占總人口比持續下滑

104學年度:19.65%(每5人有1人是學生)

107學年度:18.34%

110學年度:17.85%

113學年度:17.04%(每6人不到1人是學生)

這意味著什麼?

- 台灣社會正在快速「變老」

- 學齡人口占比持續縮小

- 教育資源的社會重要性相對下降

- 高齡化趨勢加速到來

趨勢3:不同階段,冷熱不均

雖然總體衰退,但不同教育階段呈現截然不同的命運:

| 教育階段 | 104學年 | 113學年 | 變化 | 變化率 | |---------|---------|---------|------|--------| | 幼兒園 | 46.2萬 | 55.5萬 | +9.3萬 | +20.0% | | 其他學制 | 415.4萬 | 343.3萬 | -72.1萬 | -17.4% |

唯一逆勢成長的幼兒園,我們將在後續的文章深入探討。

教育體系正在經歷什麼?

衝擊1:學校大規模整併與退場

現況:

- 2014-2024年間,已有超過150所學校停辦或整併

- 偏鄉小學首當其衝(學生數不足50人的學校超過400所)

- 大學退場潮持續(預估2030年前還有15-20所退場)

實際案例:

- 台灣觀光學院(2021停辦)

- 亞太創意技術學院(2022停辦)

- 和春技術學院(2023停辦)

- 環球科技大學(2024申請停辦)

未來預測:

- 2025-2030年:預估100所偏鄉國小面臨整併壓力

- 2030年前:至少20所大專院校退場或合併

衝擊2:教職市場嚴重供過於求

數據事實:

- 國小教師缺額:從每年2,000人降至不到800人

- 國中教師缺額:從每年1,500人降至不到500人

- 高中職教師缺額:競爭比從1:5惡化到1:15

- 大學專任教職:博士畢業生就業率不到30%

對教師的影響:

- 代理教師比例持續攀升(已超過15%)

- 正式教職競爭激烈化(部分縣市錄取率<2%)

- 薪資成長停滯(實質薪資未隨物價調整)

- 工作不穩定性增加

對學生的影響:

- 師資培育名額縮減

- 教育實習機會減少

- 教職就業前景黯淡

- 流浪教師問題惡化

衝擊3:教育資源重新分配

城鄉差距擴大:

六都學生占比:從65% → 68%(持續集中)

非六都學生占比:從35% → 32%(持續流失)

資源分配困境:

- 偏鄉學校:學生少但維持成本不變,每生成本飆升

- 都會區學校:競爭激烈,資源反而更集中

- 教育預算:總額不變但需服務的學生更少,效率問題浮現

政策兩難:

- 維持偏鄉學校?成本高昂但符合教育正義

- 強制整併?節省成本但犧牲偏鄉教育品質

- 目前採取:小校轉型、混齡教學、遠距教學

衝擊4:班級規模與師生比變化

好消息:

- 平均班級人數下降:從28人 → 23人

- 師生比改善:從1:18 → 1:15

- 教學品質理論上應該提升

壞消息:

- 學校活動難以進行(運動會、社團、競賽)

- 同儕互動機會減少

- 城鄉差距:都會區班級仍爆滿,偏鄉卻面臨減班

衝擊5:教育產業鏈萎縮

受影響的不只學校,整個教育生態系統都在萎縮:

補習班產業:

- 2015-2024年,補習班數量減少約15%

- 競爭更激烈,小型補習班生存困難

- 轉型線上教學、素養導向課程

教科書出版業:

- 市場規模縮減20%以上

- 出版社整併加速

- 數位教材投資回收困難

文具與制服業:

- 學生市場持續萎縮

- 被迫開發成人市場或轉型

校車與餐飲服務:

- 合約金額下降

- 服務品質維持困難

為什麼會這樣?三大根本原因

原因1:出生率斷崖式下跌

台灣出生人口數變化:

2015年:21.3萬人

2020年:16.5萬人(-22.5%)

2023年:13.5萬人(-36.6%)

2025年:預估不到13萬人

關鍵轉折點:

- 2020年:首次跌破20萬人(新生兒危機)

- 2023年:跌破15萬人(生育崩潰警報)

- 預估2030年:可能降至10萬人以下

這些新生兒會在何時衝擊教育體系?

- 幼兒園:影響已顯現(但政策紅利抵銷)

- 國小:2026-2030年將面臨最大衝擊

- 國中:2032-2036年進入寒冬期

- 高中職:2035-2039年嚴峻考驗

- 大學:2038-2042年可能剩不到50所

原因2:社會經濟結構轉變

生育意願低落的原因:

-

經濟壓力

- 房價所得比全球前三(台北>15倍)

- 育兒成本高昂(每月2-3萬元)

- 青年實質薪資停滯20年

-

工作型態改變

- 雙薪家庭成為常態(>70%)

- 工時長、壓力大(平均工時2,000+小時/年)

- 育兒與工作難以平衡

-

價值觀轉變

- 晚婚趨勢(女性平均初婚年齡31歲)

- 不婚不生選擇增加

- 個人生涯優先於家庭

原因3:人口結構失衡

台灣正面臨「超高齡社會」:

2025年:65歲以上人口將突破20%(超高齡社會)

2030年:預估達到25%

2040年:可能超過30%

惡性循環:

少子化 → 學齡人口減少 → 年輕人口萎縮

→ 生育年齡人口下降 → 出生數更少 → 更嚴重的少子化

誰受到影響?五種人的因應策略

1. 在職教師:調整心態,提升競爭力

短期策略:

- 保持教學熱情,提升教學品質

- 持續進修,取得第二專長(特教、輔導、雙語)

- 參與學校行政,累積多元經驗

- 關注教師評鑑與績效制度變化

中長期策略:

- 考慮跨領域轉型(線上教育、企業培訓)

- 發展斜槓能力(寫作、演講、顧問)

- 提早做好退休或轉職規劃

危機意識:

- 超額教師問題可能持續惡化

- 學校整併將導致教師流動

- 績效壓力增加

2. 準教師(師培生):謹慎評估,多手準備

現實檢視:

- 教職缺額持續減少

- 競爭比例持續惡化

- 唯獨幼教、特教、偏鄉有機會

建議作為:

- 在學期間就考取多張證照(特教、輔導、雙語)

- 提早準備教師甄試(至少提前1年)

- 保持其他職涯選項開放

- 考慮偏鄉服務換取正式教職機會

- 或轉向幼教領域(唯一成長市場)

務實建議:

- 不要把所有雞蛋放在教職這個籃子裡

- 同時準備公職考試或企業職缺

- 教育背景在企業培訓、出版、線上教育也有優勢

3. 學校經營者:轉型創新,否則退場

公立學校:

- 小校轉型(特色課程、混齡教學、實驗教育)

- 跨校合作(共享資源、協同教學)

- 社區結合(學校作為社區中心)

私立學校:

- 差異化定位(雙語、國際、科技、藝術)

- 提升教學品質吸引學生

- 財務健全,避免退場危機

- 考慮轉型(長照、社區教育、國際學校)

高教機構:

- 特色發展(產學合作、國際化、跨領域)

- 減招調整(寧缺勿濫,維持品質)

- 合併整併(抱團取暖,規模經濟)

- 退場規劃(保障師生權益)

4. 家長與學生:理性選擇,關注品質

選校策略調整:

- 不再只看學校大小,更重視教學品質

- 小班小校反而有優勢(師生比更好)

- 關注學校財務健全度(避開可能退場的私校)

- 考慮實驗教育、公辦民營等創新模式

升學規劃:

- 高中選校:注意私校財務狀況

- 大學選校:避開退場高風險學校

- 科系選擇:考量未來就業市場

- 技職教育:可能比傳統學術路線更有出路

5. 教育政策制定者:系統改革刻不容緩

急需處理的問題:

-

教師退場機制

- 建立教師評鑑與退場制度

- 提供轉職輔導與資遣配套

- 避免「鐵飯碗」觀念影響改革

-

學校整併標準

- 明確的整併門檻與流程

- 保障師生權益

- 平衡效率與教育正義

-

教育資源重分配

- 從「人頭計算」改為「品質導向」

- 偏鄉小校給予更多資源

- 都會區控制班級人數上限

-

生育政策配套

- 0-6歲國家養(提高津貼與公共化)

- 企業友善育兒環境(育嬰假、彈性工時)

- 住宅政策(年輕家庭優先)

未來10年預測:更嚴峻的挑戰在後頭

基於出生人口數據推估,未來10年將更嚴峻:

2025-2030年預測

國小階段:

- 新生入學數將跌破15萬人

- 小校比例將從30% → 50%

- 減班壓力最大,超額教師問題最嚴重

國中階段:

- 2030年後開始感受衝擊

- 少子化效應將從國小延伸至國中

- 小校整併壓力增加

高中職階段:

- 2035年後面臨招生寒冬

- 私立高中財務壓力加劇

- 技職與學術路線整合

高等教育:

- 2030年大學新生數可能跌破15萬人

- 還有15-20所大學會退場或整併

- 碩博士班招生更加困難

2030-2040年預測

如果出生率沒有回升:

- 學生總數可能降至300萬人以下

- 學校數量將減少1/3

- 教師人數將減少2-3萬人

- 台灣將進入「教育新常態」

轉機在哪裡?五個可能的出路

雖然數據悲觀,但並非全無轉機:

轉機1:教育品質提升的契機

小班教學的優勢:

- 師生比改善,可以更個別化教學

- 教師有更多時間照顧每個學生

- 素養教育、探究式學習更容易實踐

國際案例:

- 芬蘭:小班小校但教育品質世界第一

- 日本:少子化反而推動教育創新

- 新加坡:重質不重量的教育典範

轉機2:實驗教育蓬勃發展

學生數減少反而讓創新教育有更多空間:

- 華德福、蒙特梭利等另類教育擴展

- 自學、團體自學人數成長

- 公辦民營實驗學校增加

- 家長有更多教育選擇權

轉機3:教育科技加速應用

- 線上教育、混成教學成為常態

- AI個人化學習系統普及

- 打破地理限制,偏鄉也能享有優質教育

- 教師角色從「知識傳遞者」轉為「學習引導者」

轉機4:產學合作深化

學生少反而讓產學合作更精緻:

- 企業更容易找到合適實習生

- 學校能提供更客製化的產學課程

- 畢業即就業的機會增加

轉機5:終身學習市場擴大

少子化不代表教育需求消失,而是轉移:

- 成人進修、在職教育需求增加

- 高齡學習市場崛起

- 跨領域、跨世代學習成為趨勢

- 教師可以轉向這些新興市場

結論:危機也是轉機

台灣10年少63萬學生,這是不爭的事實。教育體系正在經歷史無前例的大衰退。

但我們不應該只看到危機,更要看到轉機:

對教育工作者:

- 競爭激烈,但也是提升專業的動力

- 小班教學,更能實踐教育理想

- 跨領域發展,拓展職涯可能

對學生家長:

- 學生少,孩子受到的關注反而更多

- 教育選擇更多元

- 教育品質有機會提升

對教育體系:

- 淘汰不適任的學校與教師

- 資源更有效率地配置

- 推動真正的教育改革

關鍵是:我們如何面對這個挑戰?

延伸閱讀

本系列其他文章

- 系列導覽:台灣學生人口大衰退完整數據解析

- 文章二:幼兒園異軍突起 - 逆勢成長20%的商機

- 文章三:高教寒冬來臨 - 大學生10年蒸發27萬人

- 文章四:從537萬到399萬 - 台灣教育74年盛衰史

- 文章五:學生人口僅占17% - 台灣正快速變老

相關資源

分享這篇文章

Facebook/Instagram

10年少63萬學生!台灣教育體系正在縮水

驚人數據:

• 學生總數:461萬 → 399萬

• 平均每天少173名學生

• 學生占人口比:19.6% → 17%

這對教師、學生、家長都有重大影響!

[文章連結]

### Twitter/X

台灣10年少63萬學生(-14%)

每天173名學生從統計中消失 學生占人口比降至17%

5大衝擊: • 學校退場潮 • 教職供過於求 • 教育資源重分配 • 班級規模縮小 • 產業鏈萎縮

完整分析 [連結]

#Education #Demographics #Taiwan

---

---

**下一篇預告**:[幼兒園異軍突起 - 逆勢成長20%的商機](./幼兒園逆勢成長20趴商機)

在學生總數大幅衰退的情況下,為什麼幼兒園能逆勢成長20%?這背後有什麼商機與職涯機會?敬請期待!

---

我們用數據說話,幫助你做出更好的職涯決策。

相關文章

2025年10月20日

台灣教育74年史詩(總覽):從擴張到收縮的歷史與未來

本系列完整解析台灣教育74年(1950-2024)學生總數從104萬攀升至514萬高峰,再跌至343萬的完整歷程。深入探討戰後復興、經濟起飛、教改擴張及少子化海嘯等五大時期的政策、人口與社會變遷,並展望未來挑戰與契機。

2025年10月20日

台灣教育史(四):開始衰退期(2003-2011)

本篇為「台灣教育74年史詩」系列第四篇。2003年學生數達514萬高峰後首次反轉,8年內減少9.1%。少子化海嘯第一波衝擊國小,但高教體系無視警訊持續擴張,錯失改革的黃金時機,為日後退場潮埋下更深遠的危機。

2025年10月20日

台灣教育史(五):少子化海嘯(2011-2024)

本篇為「台灣教育74年史詩」系列第五篇。2011-2024年,台灣教育體系迎來最劇烈的緊縮,學生數雪崩式下滑26.5%,年均減少9.5萬人。高教衰退22.4%,大學退場潮全面爆發,教育體系被迫進入瘦身陣痛期。