前言:一個時代的興衰縮影

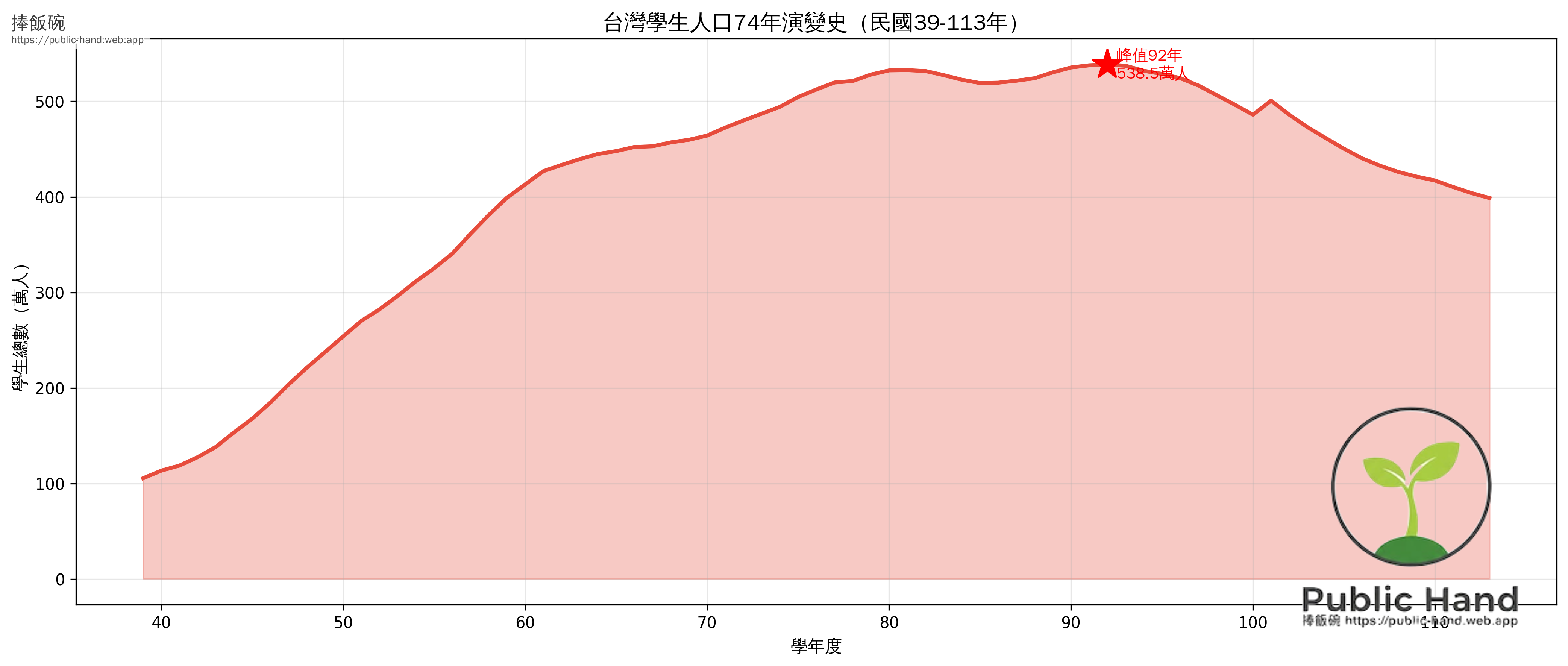

當我們攤開74年的教育統計數據,看到的不僅是數字的起伏,更是台灣社會發展的完整縮影。從民國39年(1950年)的105萬學生,到92年(2003年)創下537萬人的歷史高峰,再到113年(2024年)跌至399萬人——這74年間,學生人口經歷了從成長到衰退的完整週期,見證了台灣從農業社會轉型為工業化國家,又從人口紅利時代邁入超高齡社會的巨大變革。

資料來源:教育部統計處 民國39-113年各級學校學生人數統計

資料來源:教育部統計處 民國39-113年各級學校學生人數統計

這不是一個簡單的「人口減少」故事,而是關於國家發展策略、社會價值轉變、經濟結構演進如何深刻影響教育體系的歷史敘事。74年的數據曲線,記錄著戰後重建時期的教育啟蒙(39-50年)、經濟起飛帶動的教育擴張(51-70年)、人口紅利全盛期的教育投資高峰(71-92年)、少子化初現的警訊與轉折(93-102年),以及教育體系快速緊縮的新常態(103-113年)。本文將帶您穿越74年時光,深度解析台灣教育人口從105萬攀升到537萬,再跌落至399萬的完整歷程,揭露每個時期的關鍵特徵、重大政策影響,以及這段歷史對當前與未來的啟示。

74年數據全貌:五大時期總覽

時期劃分與核心特徵

| 時期 | 年份區間 | 學生人數變化 | 年均成長率 | 核心特徵 | 代表性政策 | |------|----------|--------------|------------|----------|------------| | 戰後重建期 | 39-50年 | 105萬→173萬 | +5.1% | 基礎教育普及化 | 推行六年國民教育(民國39年) | | 經濟起飛期 | 51-70年 | 173萬→401萬 | +4.3% | 教育擴張與人力培育 | 九年國民義務教育(民國57年實施) | | 人口紅利高峰 | 71-92年 | 401萬→537萬 | +1.4% | 高等教育普及化 | 教改方案(民國83年)、大學廣設 | | 少子化初現期 | 93-102年 | 537萬→459萬 | -1.6% | 生育率首次跌破替代水準 | 催生政策啟動、托育補助 | | 快速衰退期 | 103-113年 | 459萬→399萬 | -1.4% | 教育體系全面緊縮 | 私校退場條例(民國111年) |

從關鍵洞察來看,台灣教育人口在前50年(民國39年至88年)持續成長,從105萬人增至511萬人,增幅高達387%,年均成長率為3.1%。然而,在後24年(民國89年至113年)則進入衰退期,學生人數從527萬人跌至399萬人,衰退了24.3%,年均衰退率為1.1%。這段歷史的轉折點出現在民國88年至92年,學生人口在達到530萬至537萬的平台期後,便開始反轉向下。

第一階段(39-50年):戰後重建與教育啟蒙

時代背景:百廢待興的台灣

民國39年,台灣剛經歷二戰結束與國民政府遷台的動盪,全島學生僅有105萬人。這個時期的教育面臨多重挑戰:首先是基礎設施嚴重不足,許多學校在戰爭中受損,師資極度缺乏。其次是經濟條件困難,多數家庭處於貧困狀態,兒童失學率高。最後,人口快速增長,戰後嬰兒潮開始,0至14歲人口占比高達42.5%,對教育資源造成巨大壓力。

關鍵數據變化

| 年份 | 總學生數 | 較前期變化 | 國小學生數 | 國小占比 | |------|----------|------------|------------|----------| | 39年 | 105萬 | - | 89.6萬 | 85.3% | | 45年 | 139萬 | +32.4% | 121.7萬 | 87.6% | | 50年 | 173萬 | +24.5% | 149.2萬 | 86.2% |

在這11年間,學生總數增加了68萬人,增幅達64.8%。這種爆發式成長主要來自於戰後嬰兒潮進入學齡,以及民國39年開始實施的六年國民教育,大幅提高了入學率。此外,政府對反共教育的強化也促使教育受到重視。

這個時期的挑戰

這個時期面臨嚴重的教育資源不足,包括師資缺口龐大(合格教師比例不到50%)、教室短缺(許多學校實施二部制輪班),以及教材不足(一本教科書多人共用)。 然而,儘管資源匱乏,這個階段卻奠定了教育普及的基礎,識字率從38%提升至60%以上,國小入學率從60%提升至90%以上,並建立了基層教育行政體系。歷史意義上,這11年是台灣現代教育體系的奠基期,為後續經濟起飛培養了基礎人力。

第二階段(51-70年):經濟起飛與教育擴張

時代背景:從農業到工業的轉型

民國50至70年代,台灣進入「經濟奇蹟」時期。這段期間,出口導向工業化成功,紡織、電子產業崛起,帶動所得快速提升,人均GDP從1951年的157美元增至1981年的2,360美元。同時,政府對教育投資大幅增加,教育經費占GDP比重從1.8%提升至3.5%,為經濟發展提供了堅實的人力基礎。

關鍵里程碑:九年國民義務教育(民國57年)

九年國民義務教育的實施(民國57年)是台灣教育史上最重要的政策之一,其影響深遠。首先,它導致國中學生爆發性成長,從56年的21.6萬人暴增至62年的82.9萬人(+284%),並在67年達到94.8萬人的高峰。其次,國中畢業生的大幅增加,也推動了高中職教育的需求激增,職業教育蓬勃發展以配合工業化對人力的需求,五專制度也在此時期興起,培養了大量中階技術人才。

20年數據變化

| 年份 | 總學生數 | 較前期變化 | 國中學生 | 高中職學生 | 大專學生 | |------|----------|------------|----------|------------|----------| | 50年 | 173萬 | - | 18.1萬 | 6.9萬 | 3.8萬 | | 60年 | 281萬 | +62.4% | 64.3萬 | 26.4萬 | 12.7萬 | | 70年 | 401萬 | +42.7% | 89.2萬 | 71.3萬 | 31.8萬 |

這20年間,學生總數增加了228萬人,增幅達131.8%。關鍵驅動因素包括義務教育延長至9年,使得國中教育普及化;職業教育體系的建立,大量設立高職與五專;大專院校逐步擴充,大學生人數從3.8萬增至31.8萬,增幅高達737%;以及戰後嬰兒潮世代進入中等教育階段。

教育結構變化的深層意義

教育結構的演變也反映了社會的進步。民國39年時,教育體系呈現極陡峭的金字塔型,國小學生占85%,大專學生僅占4%。到了民國70年,金字塔變得平緩,國小學生占比降至60%,大專學生占比提升至8%。這種結構變化 意味著教育機會的擴大,更多人能接受中等以上教育,同時也提升了人力素質,以配合工業化對技術人力的需求。 然而,當時仍存在升學瓶頸,大學錄取率僅30%左右,聯考競爭依然激烈。歷史意義上,這20年是台灣教育的黃金擴張期,教育投資與經濟發展形成正向循環,九年國教的實施更是關鍵轉折,讓台灣勞動力素質躍居亞洲前列。

第三階段(71-92年):高教普及與人口紅利巔峰

時代背景:從製造大國到知識經濟

民國70至90年代,台灣面臨產業升級的巨大壓力。勞力密集產業外移,工資上漲促使企業遷往中國、東南亞,同時科技產業崛起,半導體、資訊電子成為新的經濟支柱。這段時期,社會對高階人力需求激增,企業亟需大學以上學歷的員工,也因此引發了教育改革呼聲高漲,民間團體要求廣設高中大學、減輕升學壓力。

關鍵轉折:民國83年教改與大學擴張政策

民國83年的教改410聯盟訴求,提出了落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化及制定教育基本法等四大訴求。政府對此的回應,在83至95年間,使得大學數量暴增,從82年的23所增至95年的147所;大學錄取率飆升,從82年的26%增至95%以上;同時碩博士班也大量設立,研究所教育普及化。

這個時期的矛盾現象

這個時期一方面 帶來了教育機會的空前擴大,大學入學率從26%提升至95%以上,高等教育從菁英教育轉為普及教育,碩博士人數大幅增加,研究能量提升。 然而,但也埋下了隱憂:學歷貶值開始顯現,大學學歷的競爭力下降;教育品質參差不齊,部分新設學校資源不足、師資勉強;少子化警訊已現,92年後學生數開始下降;以及產學落差擴大,大學培養的人才與產業需求脫節。

人口紅利視角下的巔峰

從人口結構來看,民國71至92年是台灣人口紅利最豐厚的時期。工作年齡人口占比超過65%,扶養比低,學齡人口充沛,0至24歲人口占比超過40%,經濟活力旺盛,消費、投資、稅收均處於高峰。教育體系在此時達到規模最大化,是因為戰後嬰兒潮世代的子女進入求學階段,經濟發展提供充裕教育經費,以及社會對教育投資的高度共識。歷史意義上,民國92年是台灣教育的最高水位線,此後再也未能超越,這個高峰既是70年累積的成果,也是最後的榮光——隔年開始,少子化浪潮將教育體系推向完全不同的軌道。

第四階段(93-102年):少子化初現與警訊

轉折來臨:從成長到衰退

民國93年(2004年),台灣學生總數從537萬的高峰開始下滑,這不是偶然的波動,而是結構性轉變的開始。生育率的崩盤早有跡象:民國73年(1984年)生育率2.05,是最後一次達到人口替代水準;民國82年(1993年)跌至1.76,正式跨入低生育率國家;民國92年(2003年)進入「超低生育率」(1.24);而民國99年(2010年)更創下0.895的全球倒數第一紀錄。

10年數據變化:緩慢衰退

| 年份 | 總學生數 | 較前期變化 | 年均衰退率 | 國小學生數 | 大專學生數 | |------|----------|------------|------------|------------|------------| | 92年 | 537萬 | - | - | 191.7萬 | 132.2萬 | | 97年 | 512萬 | -4.7% | -0.95% | 165.7萬 | 134.9萬 | | 102年 | 459萬 | -10.4% | -2.18% | 132.0萬 | 135.6萬 |

這10年間,學生總數減少了78萬人,降幅達14.5%。然而,衝擊呈現時間差。第一波衝擊發生在國小階段,93至102年間國小學生從191.7萬降至132.0萬,減少了31.1%,每年平均減少5.97萬名小學生,許多學校開始面臨「併校」、「減班」壓力。而大專院校尚未波及,學生數維持在132萬至136萬的高原期,因為當時就讀的是82至92年出生的高峰世代,大學仍持續擴張,尚未感受到危機。

政策回應:催生措施啟動

政府開始意識到危機,陸續推出多項催生措施。在經濟誘因方面,民國94年推出育嬰留職停薪津貼,民國97年發放幼兒教育券,民國100年則有父母未就業育兒津貼。在托育服務方面,民國101年啟動「平價托育」政策,擴大公立幼兒園名額並增設非營利幼兒園。然而,這些措施成效有限,生育率仍持續探底(102年僅1.065),經濟誘因不足以抵銷養育成本壓力,且缺乏友善育兒的職場與社會環境。

教育界的初步反應

這10年教育界的態度呈現否認→遲疑→被迫應對的轉變。在93至97年的否認期,普遍認為「少子化只是短期現象」,大學仍在擴張,持續核准新設大學。到了98至102年的遲疑期,國小減班壓力明顯,開始討論併校,私立高中職出現招生缺額,大學也警覺到「未來學生數會不足」,但多數仍抱持樂觀態度。 然而,未能及時調整的代價是巨大的,大學數量過多為後續退場潮埋下伏筆,師培過量導致流浪教師問題,教育資源也未能隨學生數調整,分配效率降低。

社會結構的警訊

除了學生數下降,這時期還出現了嚴重的社會結構警訊。總生育率從92年的1.24降至102年的1.07,0至14歲人口占比從19.7%急降至14.3%,而65歲以上人口占比則從9.2%快速上升至11.5%。雖然工作年齡人口仍多,扶養比尚可,但人口結構快速老化的趨勢已然確立。歷史意義上,這10年是台灣的戰略失誤期。少子化訊號已經清晰,但政府與教育界未能及時大幅調整體制規模,錯失了「軟著陸」的機會,導致後續的衝擊更加劇烈。

第五階段(103-113年):快速緊縮的新常態

崩塌加速:全學制受衝擊

民國103年開始,少子化的威力開始全面顯現,不再只是國小的問題。時間波及表顯示,93至102年國小首當其衝,學生數減少31%;103至107年國中開始崩跌,學生數減少23%;108至113年高中職劇烈下滑15%,大專院校也進入衰退期,學生數減少12%。

11年數據變化:無學制倖免

| 年份 | 總學生數 | 國小 | 國中 | 高中職 | 大專 | |------|----------|------|------|--------|------| | 102年 | 459萬 | 132.0萬 | 69.8萬 | 82.0萬 | 135.6萬 | | 107年 | 452萬 | 119.2萬 | 73.6萬 | 79.7萬 | 127.4萬 | | 113年 | 399萬 | 105.7萬 | 63.2萬 | 69.5萬 | 119.3萬 |

這11年間,學生總數減少了60萬人,降幅達13.1%。各學制無一倖免,國小學生數再減少19.9%,國中學生數減少9.5%,高中職學生數減少15.2%,大專學生數也從高峰的135.6萬降至119.3萬,降幅達12.0%。

教育體系的被迫重整

面對學生數的急劇減少,教育體系被迫進行大規模重整。在國小層級,103至113年共裁併了67所國小,主要集中在偏鄉小校,每班平均人數從25人降至21人,都市學校也出現減班壓力。國中層級則面臨超額教師問題,正式教師缺額大減,流浪教師增加,教師介聘困難,並開始實施教師優退方案。高中職則出現私校首波退場潮,107至113年共8所私立高中職停招或轉型,招生缺額率從5%上升至12%,技職教育面臨重新定位。大專院校的退場更是成為主旋律,從104年高鳳、永達科大停招開始,至113年累計已有18所大專院校停招或轉型,其中私立技專校院12所、私立大學4所、宗教大學2所。

政策從催生轉向體制瘦身

面對少子化危機,政府的政策也從單純的催生轉向體制瘦身。催生政策持續加碼,包括民國107年推出準公共化托育政策,民國110年育兒津貼提高至每月5,000元,民國111年更啟動「0-6歲國家一起養」計畫,大幅擴大托育補助。然而,這些政策成效不彰,生育率仍持續創新低,110年為0.98,112年更跌破0.9,創下史上最低紀錄。與此同時,政府也推動多項教育體制調整政策,包括111年立法的《私立高級中等以上學校退場條例》,師資培育總量管制,大學整併推動,以及國立大學減招等。

當前困境:系統性挑戰

當前教育體系面臨多重系統性挑戰。在財務困境方面,私校學雜費收入大減,多校出現財務危機,退場校產處理爭議不斷,公立學校也面臨教育經費排擠。在人力困境方面,超額教師安置困難,年輕教師難以進入體制,資深教師退休潮與年輕斷層並存。在區域困境方面,偏鄉學校持續減少,教育資源不均,都市明星學校過度競爭,跨區就學增加導致社區學校空洞化。歷史意義上,這11年是台灣教育的緊縮陣痛期,74年積累的龐大教育體系必須在短時間內大幅瘦身,過程痛苦且充滿爭議,但這也是新常態的開始——台灣必須學習在學生數僅400萬左右的環境中,重新思考教育的定位與價值。

八大關鍵轉折點深度解析

回顧74年歷史,以下8個時間點具有決定性意義:

1⃣ 民國39年(1950):現代教育體系奠基

民國39年,學生數為105萬,標誌著戰後重建的起點,六年國教正式推行。這項政策的影響是建立了台灣教育體系的基本架構。

2⃣ 民國57年(1968):九年國教實施

民國57年,學生數達到259萬,國民義務教育延長至9年。這項政策的影響是國中生在5年內從22萬暴增至83萬,增幅達277%,教育機會大幅擴大。

3⃣ 民國70年(1981):教育與經濟起飛共振

民國70年,學生數為401萬,台灣躋身亞洲四小龍,人均GDP突破2,000美元。這段時期教育投資報酬率最高,人才培育推動了產業升級。

4⃣ 民國83年(1994):教改410大遊行

民國83年,學生數為503萬,教改410聯盟訴求廣設高中大學、減輕升學壓力。這項運動的影響是啟動了大學擴張政策,大學數量在10年內從23所增至147所。

5⃣ 民國92年(2003):學生人口歷史高峰

民國92年,學生數達到537萬,是史上最高峰。大專生人數達到132萬,占總學生數的24.6%,高等教育達到規模頂峰。這標誌著人口紅利與教育擴張的雙重高峰,此後再無超越。

6⃣ 民國93年(2004):少子化衝擊顯現

民國93年,學生數為532萬,較前年減少5萬人。這是學生數首次下降,國小生開始崩跌,標誌著從成長到衰退的歷史轉折,但當時並未引起足夠重視。

7⃣ 民國99年(2010):生育率全球最低

民國99年,生育率僅0.895,是全球倒數第一。學生數為484萬。這項數據震撼社會,政府開始大幅加碼催生政策,但為時已晚。

8⃣ 民國111年(2022):私校退場條例立法

民國111年,學生數為408萬,《私立高級中等以上學校退場條例》三讀通過。這項立法正式承認教育體系必須大幅縮減,退場機制法制化。

從峰值到現在:關鍵指標對比

92年(高峰)vs 113年(現在):全面比較

| 指標 | 92年(2003) | 113年(2024) | 變化 | 變化率 | |------|--------------|---------------|------|--------| | 總學生數 | 537.4萬 | 399.4萬 | -138.0萬 | -25.7% | | 國小學生 | 191.7萬 | 105.7萬 | -86.0萬 | -44.9% | | 國中學生 | 94.5萬 | 63.2萬 | -31.3萬 | -33.1% | | 高中職學生 | 86.9萬 | 69.5萬 | -17.4萬 | -20.0% | | 大專學生 | 132.2萬 | 119.3萬 | -12.9萬 | -9.8% | | 學生占人口比 | 23.5% | 17.0% | -6.5 pp | -27.7% | | 總人口數 | 2,282萬 | 2,349萬 | +67萬 | +2.9% |

從92年高峰到113年現在的全面比較中,我們可以發現幾個核心趨勢。首先,在21年間,學生總數減少了138萬人,相當於每年平均減少6.6萬人。其中,國小學生數衝擊最劇烈,減少了近一半(-44.9%),而大專學生數衝擊相對較小(-9.8%),但已有18所大學退場。儘管總人口數微幅增加,但學生數卻大幅減少,這顯示了人口結構的急劇老化。學生占總人口比率從23.5%降至17.0%,也意味著教育體系在社會中的分量明顯縮小。

峰值期(92年)vs 現在(113年):社會結構變化

| 人口結構 | 92年 | 113年 | 變化 | |----------|------|-------|------| | 0-14歲人口 | 19.7% | 12.1% | -7.6 pp | | 15-64歲人口 | 71.1% | 69.8% | -1.3 pp | | 65歲以上人口 | 9.2% | 18.1% | +8.9 pp | | 扶養比 | 40.5 | 43.3 | +2.8 pp | | 老年扶養比 | 12.9 | 25.9 | +13.0 pp |

從92年峰值到113年現在的社會結構變化來看,台灣經歷了驚人的轉變。在21年間,老年人口占比翻倍,從9.2%上升至18.1%,而兒童人口占比則腰斬,從19.7%降至12.1%。這導致老年扶養比翻倍,意味著每100個工作人口需要扶養26位老人,遠高於92年的13位。台灣已從「高齡社會」(65歲以上人口超過14%)邁向「超高齡社會」(65歲以上人口超過20%)。

未來展望:教育體系將走向何方?

短期趨勢(113-120年):衰退尚未見底

根據已出生人口的數據預測,台灣學生數的衰退尚未見底。預計在116年將降至380萬人,120年更將降至360萬人,意味著未來7年將再減少約40萬學生。這是因為110至112年出生數創下史上最低(每年僅15萬左右),這些孩子將在116至124年陸續進入國小,國中、高中職也將隨之迎來下一波衝擊。預期這將導致再有10至15所大專院校退場(累計達30所左右),高中職減招15%至20%,私校壓力最大,國小再減100所左右,偏鄉持續併校,而教師缺額持續短缺,流浪教師問題難解。

中期趨勢(120-130年):新均衡點浮現

如果生育率維持在0.9至1.0之間(現況),台灣學生數將在350萬至370萬之間達到新的平台期,這大約相當於民國70年代的水準。屆時,教育體系的規模將大幅縮小,大專院校可能僅剩100所左右,高中職約450所,國中約650所,國小約2,300所。這將帶來新的挑戰:如何處理過剩的校地與設施?如何安置超額教職員工?如何維持偏鄉教育品質?以及如何在規模縮小中提升教育質量?

長期挑戰:超高齡社會的教育新定位

從長期來看,2030年台灣將邁入超高齡社會,65歲以上人口超過20%,工作年齡人口持續減少,扶養比將突破50%。這對教育體系提出了新的使命:終身學習將成為主流,高齡教育、職業再訓練需求激增,大學可能轉型為「全齡學習中心」,線上教育與遠距學習將更普及。同時,質量將取代規模,師生比下降,小班教學成為可能,教育資源集中,提升整體品質,個人化學習與適性教育更易實現。最終,教育目標也需重新定義,從「培養大量人力」轉為「培養高素質人才」,從「學歷競爭」轉為「能力導向」,從「升學主義」轉為「終身成長」。

歷史的啟示:我們能學到什麼?

啟示一:人口政策影響深遠且不可逆

台灣的生育率從人口替代水準(2.1)跌至0.87,僅用了40年,但要恢復到1.5以上,可能需要數十年甚至不可能。從各國案例來看,新加坡30年催生政策,生育率從1.24回升至1.25,幾乎無效;日本40年催生政策,生育率從1.26回升至1.30,效果微弱;韓國20年投入200兆韓元,生育率反而從1.19降至0.72,反向惡化。這些案例都給了我們一個深刻的教訓:生育率一旦跌破1.3,幾乎無法逆轉,預防遠比治療重要。

啟示二:體制擴張容易,緊縮困難

台灣大學數量從23所增至147所,僅用了13年(民國82至95年),但要縮減回合理規模(約100所),可能需要20年以上,且過程充滿阻力。這包括既得利益者(校方、教師、地方政府)的抵抗,學生受教權的爭議,以及退場校產處理的複雜性。這給我們的教訓是:公共政策應謹慎評估長期影響,避免過度反應導致未來難以收拾。

啟示三:錯失黃金調整期代價慘重

台灣在民國93至102年已有明確的少子化訊號(國小生已減少31%),但政府與教育界反應遲緩。大學仍持續擴張至95年(147所),師培數量未及時調整,私校退場機制遲至111年才立法。如果在95年就積極調整(例如將大學縮減至120所、師培減半),則可避免後續18所大學痛苦退場、數萬名流浪教師問題,以及數千億元教育資源的浪費。這個教訓告訴我們:面對結構性趨勢,早調整遠比晚調整的成本低十倍以上。

啟示四:教育不只是教育問題

74年學生人口變遷的背後,是經濟發展、社會價值、性別平權、居住正義、工作環境等多重因素交織的結果。生育率下降的真正原因包括女性教育程度提高導致晚婚晚育、雙薪家庭常態化使得育兒機會成本高、房價所得比飆升導致養不起小孩、職場不友善(長工時、育嬰歧視)使得不敢生,以及社會價值轉變(個人主義、消費主義)導致不想生。這給我們的教訓是:催生政策若只發錢,不改變社會結構與文化,注定失敗。

結語:從歷史中前行

74年的教育史,是一部台灣現代化的縮影:前50年(民國39至88年)學生數從105萬增至511萬,每年增長3.1%,教育與經濟共同起飛;後24年(民國89至113年)學生數從537萬跌至399萬,每年衰退1.1%,教育體系被迫瘦身。我們正站在歷史的轉折點上,過去的榮光(537萬學生、147所大學)已成過去式,當前的陣痛(退場潮、流浪教師)仍在持續,而未來的常態(350萬至370萬學生)正在成形。

然而,這未必是壞事。規模縮小也意味著新的機會:師生比降低,小班教學成為可能;教育資源集中,品質提升空間大;升學壓力緩解,適性發展更可行;終身學習需求,教育多元化帶來新契機。歷史不會重演,但會押韻。74年前,台灣從戰後廢墟中建立了普及教育體系;74年後,我們能否從少子化危機中,創造出高品質、重適性、全齡化的教育新典範?答案取決於我們是否能從歷史中學習,及早調整,勇於改革。

本文屬於「台灣學生人口大衰退完整數據解析」系列

系列文章導覽

- 台灣學生人口大衰退完整數據解析系列(總覽)

- 10年少63萬學生:台灣教育體系縮水13.6%全面解析

- 幼兒園逆勢成長20%的商機與挑戰

- 高教寒冬:大學生10年蒸發27萬人,退場潮來襲

- ** 從537萬到399萬:台灣教育74年盛衰史(本文)**

- 學生人口僅占17%:台灣快速變老的教育警訊

社群媒體分享模板

Facebook / LinkedIn 版本:

【從537萬到399萬:台灣教育74年興衰錄】

剛看完這篇深度歷史分析,震撼!原來台灣學生數:

前50年:105萬→511萬(+387%)

後24年:537萬→399萬(-25.7%)

8個關鍵轉折點決定了今天的困境:

民國57年九年國教→國中生暴增284%

民國92年歷史高峰→537萬學生

民國93年首次下降→少子化衝擊顯現

民國99年生育率0.895→全球最低

未來7年將再少40萬學生...但這未必是壞事:

→ 小班教學成為可能

→ 教育品質提升空間大

→ 適性發展更易實現

#台灣教育史 #少子化 #教育改革 #戰後嬰兒潮 #教育政策 #人口紅利 #生育率 #大學退場

Instagram 版本:

74年教育史|從巔峰到衰退的完整軌跡

民國39年:105萬學生

民國92年:537萬(史上最高)

民國113年:399萬(減少25.7%)

8⃣個改變歷史的時刻:

57年|九年國教實施

83年|教改410遊行

92年|學生數歷史高峰

93年|少子化衝擊開始

99年|生育率全球最低

未來不是絕望,而是轉機:

小班教學成真

教育品質提升

適性發展可行

完整分析連結在個人簡介

#台灣教育 #教育史 #少子化危機 #數據分析 #教育改革 #戰後嬰兒潮 #生育率 #大學退場 #教育政策 #歷史轉折

Twitter/X 版本:

台灣教育74年完整史

1/ 民國39年:105萬學生起步

2/ 民國92年:537萬巔峰(史上最高)

3/ 民國113年:399萬(-25.7%)

前50年每年+3.1%,後24年每年-1.1%

4/ 8個關鍵轉折:

・57年九年國教→國中生+284%

・83年教改410→大學從23所增至147所

・92年歷史高峰→此後再無超越

・93年首次下降→少子化衝擊顯現

5/ 未來7年將再少40萬學生

但規模縮小≠教育衰退:

師生比降低→小班教學

資源集中→品質提升

壓力緩解→適性發展

完整分析 [連結]

#台灣教育 #少子化 #教育改革 #數據分析

常見問題 FAQ

Q1:為什麼學生數在92年達到高峰? A:92年(2003年)是多重因素的交集點:(1)戰後嬰兒潮世代(40-50年代出生)的子女正值求學年齡 (2)大學擴張政策使高教學生暴增 (3)經濟發展提供充足教育經費 (4)生育率雖已下降但尚未反映在學生數。此後因82-92年出生人口持續下降,學生數再無法超越此高峰。

Q2:74年來哪個時期的教育投資報酬率最高? A:民國60-80年代(1971-1991),此時期教育擴張與經濟起飛形成正向循環:教育培養的技術人力推動製造業升級→創造高額產值與稅收→再投資教育→人力素質再提升。九年國教普及化與五專、科大體系建立,完美配合台灣從勞力密集轉向技術密集產業的需求。

Q3:少子化是從什麼時候開始影響教育體系的? A:雖然生育率在民國73年(1984)就跌破替代水準(2.1),但學生數直到民國93年(2004)才首次下降。這20年的時間差是因為:(1)生育率下降的孩子需6年後才入學 (2)大學擴張延緩了總學生數的下降 (3)教育年限延長(更多人讀大學、研究所)。國小首當其衝(93年開始減少),高教最晚受影響(108年才明顯衰退)。

Q4:台灣的教育擴張政策是否過度? A:短期看有效,長期看過度。民國83年教改推動大學擴張(23所→147所),立意良善:(1)降低升學壓力 (2)提高高教普及率 (3)培養知識經濟人才。但問題在於:(1)擴張速度過快(10年增加124所)(2)品質參差不齊(部分學校師資、設備勉強)(3)未能預見少子化衝擊(95年仍在增設)。結果導致113年有18所大學退場,過程痛苦且浪費資源。若當時審慎控制在100所左右,後續調整會順利得多。

Q5:台灣還有機會逆轉生育率嗎? A:機率極低。全球沒有任何國家成功將生育率從0.9回升至1.5以上。原因:(1)結構性因素(女性高教育、晚婚、房價高、職場不友善)難以短期改變 (2)文化價值轉變(個人主義興起、不婚不生成選項)不可逆 (3)經濟誘因效果有限(韓國20年投入200兆韓元,生育率反而從1.19降至0.72)。台灣應接受「低生育率成為常態」,重點轉向:(1)提升教育品質而非數量 (2)建構友善生養環境(非只發錢)(3)準備超高齡社會的教育新定位。

Q6:教育體系縮減會影響教育品質嗎? A:不一定,甚至可能提升。規模縮小的潛在好處:(1)師生比降低→小班教學更可行(目前國小平均21人/班,未來可能降至18人)(2)教育資源集中→每生分配經費增加 (3)升學壓力緩解→更多空間推動適性教育。但前提是:政府願意維持(甚至提高)教育經費占GDP比重,而非隨學生數等比例削減。國際案例顯示,北歐國家學生數少但品質高,關鍵在於「資源集中投入」而非「規模經濟」。

Q7:哪些產業會受到學生數減少的影響? A:幾乎所有與教育相關產業:(1)直接衝擊:私校經營、教科書出版、補習班、教具文具業 (2)間接衝擊:學區周邊商圈(餐飲、租屋、書店)、學生制服廠商、校車業者 (3)正面機會:線上教育平台、成人教育、終身學習課程、高齡教育服務。估計教育相關產業產值將從2兆元(92年)減少至1.2兆元(120年),但同時高品質、客製化教育服務需求將興起。

Q8:偏鄉教育在少子化下如何維持? A:最大挑戰之一。103-113年已裁併67所國小(多數在偏鄉),未來將更嚴重。可能對策:(1)實驗教育突破:將小校轉為特色實驗學校(如混齡教學、森林學校)(2)科技輔助:遠距教學、線上師資共享(偏鄉學生可連線都市名師)(3)社區整合:學校轉為多功能中心(兼具托老、社區大學、運動中心功能)(4)彈性學區:放寬跨區就學,交通補助。核心思維:從「維持學校數量」轉為「確保教育品質與可及性」。

Q9:未來還需要那麼多大學嗎? A:不需要147所,但也不能只剩50所。合理規模應在90-100所:(1)滿足高教需求:以未來學生數350-370萬估算,大專生約100-110萬,平均每校1萬人,需100所左右 (2)維持多元性:研究型、教學型、技職型大學並存 (3)區域平衡:北中南東都應有足夠高教資源。未來大學轉型方向:(1)部分轉為終身學習中心(服務成人、高齡學習者)(2)強化產學合作(解決學用落差)(3)推動國際化(吸引境外生,補充生源)。重質不重量,是唯一出路。

Q10:從歷史看,台灣教育最大的遺憾是什麼? A:錯失93-102年的黃金調整期。當時少子化訊號明確(國小生已減31%),但政府與教育界反應遲緩:(1)大學仍持續擴張至95年(147所)(2)師培數量未及時調整,導致流浪教師問題 (3)私校退場機制遲至111年才立法。如果在95年就積極縮編(大學減至120所、師培減半),可避免:後續18所大學痛苦退場、數萬名流浪教師、數千億元資源浪費。這個教訓告訴我們:面對結構性趨勢,早調整遠比晚調整的成本低十倍以上。政策制定應有前瞻性,而非只看眼前。

資料來源與延伸閱讀

主要資料來源:

- 教育部統計處「各級學校學生人數占年底人口比率」(民國39-113年)

- 內政部「人口統計資料」

- 國家發展委員會「人口推估報告」

延伸閱讀:

覺得這篇分析有價值嗎?

相關文章

2025年10月20日

10年少63萬學生!台灣教育體系正在縮水

104至113學年度,台灣學生總數從461.6萬驟降至398.8萬,10年銳減63萬人(-13.6%)。本文深入分析少子化對各級教育的衝擊,從學校退場、教職市場萎縮到教育資源重分配,並提出因應策略。

2025年10月20日

台灣教育74年史詩(總覽):從擴張到收縮的歷史與未來

本系列完整解析台灣教育74年(1950-2024)學生總數從104萬攀升至514萬高峰,再跌至343萬的完整歷程。深入探討戰後復興、經濟起飛、教改擴張及少子化海嘯等五大時期的政策、人口與社會變遷,並展望未來挑戰與契機。

2025年10月20日

台灣教育史(四):開始衰退期(2003-2011)

本篇為「台灣教育74年史詩」系列第四篇。2003年學生數達514萬高峰後首次反轉,8年內減少9.1%。少子化海嘯第一波衝擊國小,但高教體系無視警訊持續擴張,錯失改革的黃金時機,為日後退場潮埋下更深遠的危機。